营养缺乏模型饲料选择与模型的评价

研究任何一种营养缺乏,都需要使用营养缺乏的模型饲料。不少研究者由于对饲料的相关知识缺乏,有的因为轻信饲料生产商或者代理商,有的因为拷贝了不科学的饲料配方(配比),结果是使用了不符合科研要求的饲料,辛辛苦苦地开展研究,到头来有的是失败了,有的是失败了还误认为是成功了,有的是把结论下错了,甚至不少实验室出现自己不能重复自己实验室过去的实验结果,还有的是在论文的审稿意见中遭到拒绝的原因是饲料有问题。所有这一切,都归因于饲料的选择方法问题,到底该怎样选择营养缺乏的模型饲料,这是下面要讲的内容之一。在这之后,要讲的是到底该怎样评价模型是否成功,或者,研究结果能不能说明问题。

营养缺乏饲料从”扯蛋“走向科学:现在不能真的扯蛋了!

如果逆向追溯营养缺乏研究的文献,用当今的动物营养知识和科研要求,看早期发表的文献中使用的模型饲料,基本上可以说都是不科学不合理的,甚至有相当多的研究中用的饲料简直是扯蛋或者糊弄罢了。这种规律并不奇怪,因为那时对实验动物的营养需求不清楚,甚至不了解,更不知道哪些营养素之间有相互作用(协同或拮抗)。毫无疑问,有很多的研究发现没有得到后来重复研究的认可甚至被推翻。但是,那种在扯蛋的饲料基础上的”研究发现“毕竟向后人提供了进一步研究的重要线索,至少是一种初步的筛选,事实上,原先的很多研究结果被后来证实。

那时是怎样”扯蛋“或者”胡扯“的呢?打个比方,需要碘缺乏饲料,那就找含碘少甚至几乎不含碘的粮食来配制,需要缺硒饲料,那就找硒含量低的粮食来配制。当然,也会对多种营养素进行补缺。但是,那时的知识和技术水平决定了模型饲料很多营养素不足甚至严重不足,并不是单纯的缺碘或者缺硒。

当然,当今国际上发表SCI论文中已经大多采用了标准水平的饲料,并且在论文中公布饲料组成。但是,还是有一些科研人员不懂动物营养、不懂动物饲料,完全继承了先前使用的饲料配方(所谓”经典配方“),再加上作者投稿时侥幸地遇到了不懂动物营养或者不懂动物饲料或者对饲料重要性不重视的审稿人,于是,至今仍不时看到有些论文中在沿用过去那种不科学的所谓经典的饲料配比。这种情况,国内(当然国外也有)的论文中屡见不鲜,特别是一些研究生往往会如此,甚至有些研究生导师还错误地认为”前人的SCI论文中使用过,我也用,在论文中引用能避免审稿过程中遇到麻烦”。这种错误认识对科研水平和研究结果的可靠性危害极大。

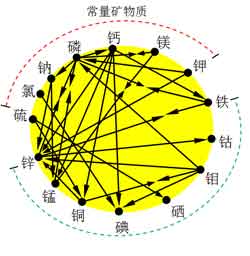

右图是不同矿物质相互作用的例子,其中箭头指向表示有作用。从中可以看到,在锌与钠、磷、钙、钾、铁、铜之间,在碘与钙、氯之间,在铜与钙、锌、硫、钼之间,在锰与钠、磷、钙、镁之间,都存在相互作用关系、实际上,该图没有完全包含矿物质缺乏的全部研究进展,在每种营养素缺乏模型饲料的网页中有详细介绍。

各种营养素之间都是如此复杂的相互作用。例如,维生素D缺乏不仅与钙、磷代谢有关,还与其他维生素,比如维生素A,维生素K、维生素C有相互作用,还与矿物质镁有相互作用。而所有这些营养素又与其他多种营养素有相互作用。一句话:营养素之间的相互作用构成了极其复杂的网络。

可想而知,饲料中除了所缺营养素之外的其他各种营养素如果不是处于合理(标准)水平,任何一个过多或者缺乏势必干扰研究结果(不是直接的就是间接的干扰)。真的是扯蛋了!

当尽可能采用纯化型的饲料,并且给予足够的适应期

日常型的质量无论多么高,都比如纯化型高质量的模型饲料。这是因为所用的原料中以普通日粮为主,有很多无法避免的影响营养素吸收和代谢的因素(例如植酸、草酸、植物雌激素,等等),而且其中可利用磷的含量很难控制,磷过多或者缺乏对很多种矿物质具有明显影响又是非常广泛的,在磷缺乏和磷过多的模型饲料中有详细介绍。

正因为如此,当今SCI论文中涉及营养缺乏的研究,大多采用纯化型饲料。点击阅读饲料分类,对日粮型饲料和纯化型饲料会有更多了解。如果点击阅读钙缺乏饲料则更能加深理解。

此外,不要误认为你购买的动物一定是正常动物。由于多种原因,喂养的饲料很可能是不合格的饲料,例如,大鼠和小鼠的饲料中往往使用了鱼粉、豆粕、石粉(提供钙而且成本低)和稀释剂(维生素和矿物质预混料中,比如滑石粉),这些原料的成分极其复杂,不同厂家之间和不同批次之间往往相差很大。表面上看,动物生长状况还可以,但是,机能状态已经是动物自身“努力”调节的结果。因此,不论是对照组还是模型组,务必给予足够的适应期(这期间都用对照饲料喂养),然后让模型组使用模型饲料。如果直接将普通喂养的饲料直接进入模型饲料,研究结果不可靠、非特异。不妨点击阅读缺钠模型饲料,从中可以了解实验室大鼠的血压是不是正常。

营养缺乏模型的评估

营养缺乏模型是否成功,可以从多方面评估,包括动物的饮食量、活动情况、生长发育,体重,等等一系列的所谓营养状况的"一般指标“(对于雌性动物还包括繁殖情况),此外,血液和组织中该营养素含量的分析是非常关键的。

动物(人也如此)体内对营养素采取了贮存(库存),既用作缓冲血液浓度和组织中含量波动,并且应付采食中含量的被动。当饲料中缺乏时,库存被动用,血浆(血清)中含量不会改变。这属于缺乏的早期。如果继续喂养,库存将进一步减少,出现血清中浓度下降,但没有到达明显异常或症状,这属于缺乏的中期,再继续则库存进一步减少,症状明显,这是后期。因此,营养缺乏疾病模型必定是处于后期。如果饲料中某营养素缺乏程度不严重,则可能维持在上面说的早期或者中期,不会到达后期。而体内对某种营养素的功能有比较强的代偿能力,那就不容易到达后期。

因此,研究某一种营养素缺乏时:

►模型饲料是否属于扯蛋:如果是,研究指标是否变化都难以说明是否与所要研究的那种营养素有关。

►分析该营养素的血清浓度:如果没有降低,不能说明动物没有缺,而血清浓度降低了,不仅证明缺了,而且至少处于缺乏的中期。

►分析营养素的库存量:不论血清中该营养素浓度是否降低,都应当取该营养素库存的部位(组织)进行含量分析,这既证明是否发生缺乏(如果血清中浓度没有降低时)和缺乏程度(库存降低到了多少),又可以与其他各项测试指标进行统计学相关分析,发现功能联系甚至帮助探讨因果关系。

►观察相互作用:务必注意对已知或者可能对该营养素具有相互作用的那些营养素进行检测和分析。例如,当研究铁缺乏时,如果观察指标很可能与锰的功能或者代谢有关,而又已知铁抑制锰的吸收,在铁缺乏饲料喂养后,虽然饲料中锰含量正常但锰很可能会吸收增加,如果明智的研究者检测了锰并且发现确实吸收增加,那么,与锰有关的指标发生的变化就很可能不是体内缺铁引起的,而是饲料中缺铁在小肠中影响锰吸收的效应。(这个例子参考了一篇研究论文)。试想,如果不考虑吸收水平的改变,那就会认为体内缺铁引起的,这个结论也就错了。